Em Ribeirão Branco, trinta quilômetros até Itapeva cabem num café e numa boa conversa.

É estrada, é chão firme. Mesmo que tenha buraco, a gente sabe que chega.

Na Amazônia, o caminho não tem asfalto — tem correnteza.

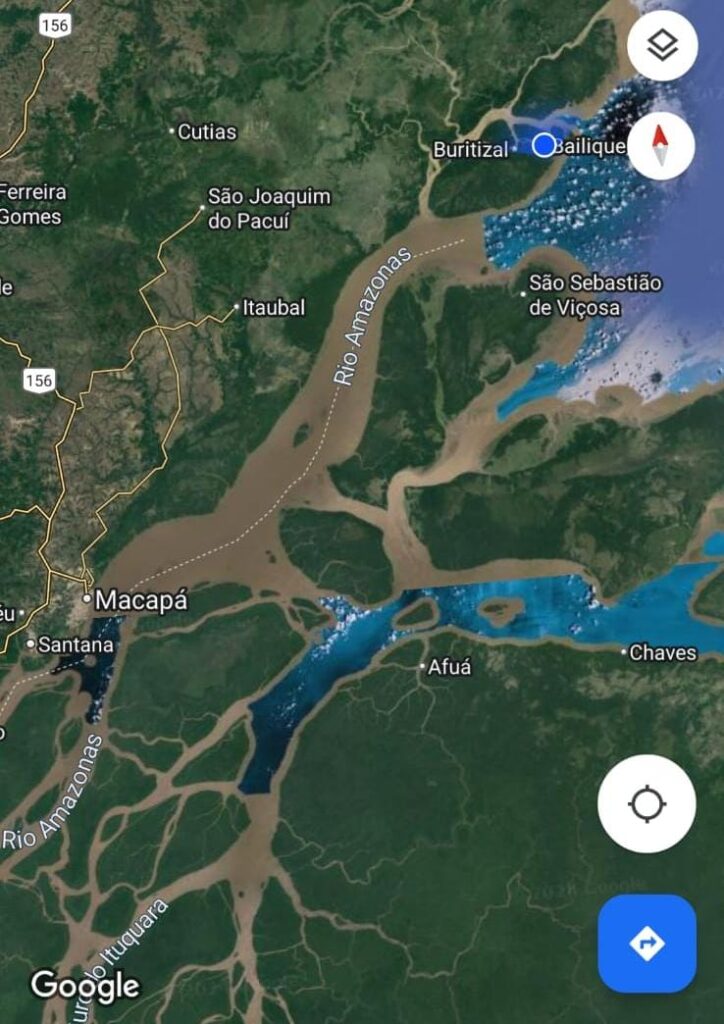

De Macapá até o Bailique, uma viagem pode durar dez, doze, até vinte horas, dependendo da maré.

O tempo não se mede em quilômetros, mas em paciência.

O barco é a escola, o posto de saúde e o ônibus de quem vive entre as ilhas.

O Amapá tem cidades médias, com prédios, universidade e internet.

Mas basta sair um pouco da capital para o cenário mudar completamente.

Existem lugares que ainda vivem como se o Estado não soubesse da existência deles.

É uma geografia da desigualdade, onde o direito de ir e vir depende do vento, da chuva e da boa vontade do governo.

Enquanto o interior paulista avança sobre o asfalto, boa parte da Amazônia ainda rema para chegar aonde deveria chegar com dignidade.

E esse esforço diário — essa travessia sem ponte — carrega uma sobrecarga de discriminação que o país insiste em não ver.

Talvez o Brasil precise entender que estrada e rio são apenas nomes diferentes para o mesmo direito: o de seguir em frente.

Quem caminha, navega.

E quem navega, resiste.

Um abraço na medida da sua necessidade.

Donizete